近所のおじいちゃんが枯れたイタドリの茎の中にある虫をつかまえて、魚釣りをする時のエサにしていたのを思い出します。

そういえば「痛みをとるからイタドリなんだよー」と、聞いたことがありました。

目次

はじめに:イタドリとは?

イタドリ(学名:Polygonum cuspidatum)は、日本各地に自生する多年草で、春先に若芽を伸ばします。その若芽は、酸味とシャキシャキとした食感が特徴で、山菜として親しまれています。

痛みを取るから「痛取《いたどり》」。平安時代から切り傷や火傷に若葉を揉んで塗っていたことが知られており、止血と鎮痛効果があるとされてきました。利尿、便秘、膀胱炎、月経不順、神経痛、リウマチ、疲労回復などにも効用があるうえに、害は少なく老人や婦人も安心して使える薬草だとされています。

生薬として用いられるのは太い根です。10~11月に掘り取って水洗いして乾燥させたものが、「虎杖根《こじょうこん》」として流通しています。虎のような茎の模様から名づけられた名称です。江戸時代にはこの虎杖根と甘草を煎じた汁が、夏の熱射病、頭痛に効く飲み物として販売されていたそうです。

【植物はあれもこれも薬草です】第17回「イタドリ」皮ごといただく ピンクのジュースで疲労回復

自然療法の視点から見るイタドリの効能

1. 抗炎症作用

イタドリには、ポリフェノールの一種であるレスベラトロールが含まれています。レスベラトロールは、炎症を引き起こす物質の生成を抑える働きがあり、慢性的な炎症の軽減に寄与するとされています。

2. 抗酸化作用とアンチエイジング

レスベラトロールは強力な抗酸化作用を持ち、細胞の老化を防ぐ働きがあります。これにより、肌の健康維持や生活習慣病の予防に役立つと考えられています。また、血管の健康を保ち、心血管疾患のリスクを低減する可能性も示唆されています。

3. 免疫機能の調整

レスベラトロールは、免疫細胞であるマクロファージやリンパ球の働きを調整し、過剰な免疫反応を抑えることで、自己免疫疾患や慢性炎症の予防・改善に寄与する可能性があります。

イタドリの活用法

若芽の食用

春先に採取した若芽は、以下のような方法で調理できます:

- 下茹でしてアク抜き:1分ほど茹でてアクを抜きます。

- 酢味噌和えや天ぷら:酸味を活かした酢味噌和えや、天ぷらにすると美味しくいただけます。

ちょっと酸味があって美味しいです。

イタドリ茶

乾燥させた葉や茎を煎じてお茶として飲むことで、体内の巡りを良くし、リラックス効果が期待できます。

根の利用

乾燥させた根(虎杖根)を煎じて飲むことで、利尿作用や解毒作用が期待されます。生薬として利用されているくらいですが、私もあまり詳しくないので、専門家の指導のもとで行うことをおすすめします。

⚠️ 注意点

- 過剰摂取に注意:イタドリにはシュウ酸が含まれているため、過剰に摂取すると体に負担をかける可能性があります(下痢をしたり、結石ができやすくなると言われています)。

- 採取場所の確認:農薬や排気ガスの影響を受けていない場所で採取するようにしましょう。

まとめ

イタドリは、身近な場所に自生する野草でありながら、抗炎症作用や抗酸化作用など、健康維持に役立つ成分を含んでいます。すごいですよね〜。

イタドリは日々の暮らしに取り入れやすい野草の一つだと思います。

食べ過ぎには注意が必要ですが、春の恵みを美味しくいただいて、健康の土台を作っていきましょう。

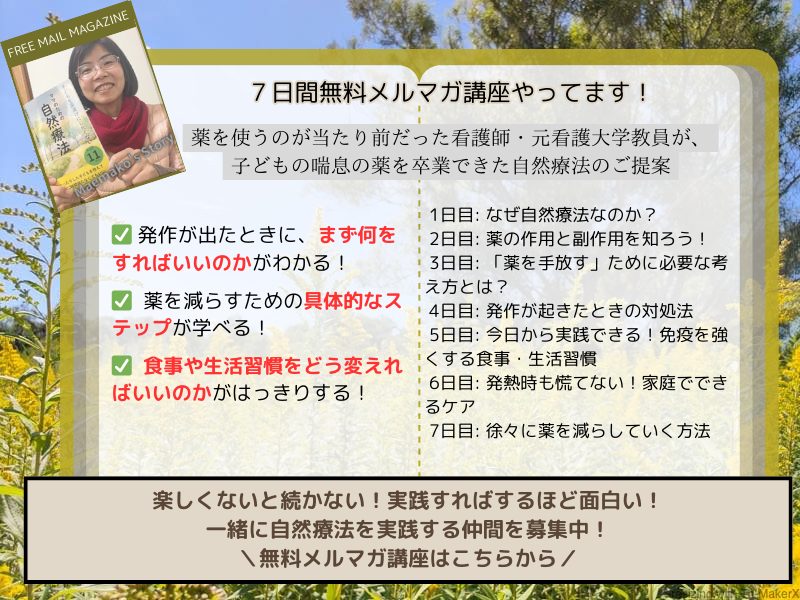

ただいま自然療法仲間を募集中!気になる方は、下のフォームから無料メルマガ講座にご登録ください!メールアドレスだけで登録できますよ!一緒に楽しく自然療法を実践していきましょう〜!

【植物はあれもこれも薬草です】第17回「イタドリ」皮ごといただく ピンクのジュースで疲労回復,現代農業web

Chunfang Ma, Yin Wang, Lei Dong, Minjing Li, Wanru Cai:Anti-inflammatory effect of resveratrol through the suppression of NF-κB and JAK/STAT signaling pathways

Urban Švajger, Matjaž Jeras:Anti-inflammatory effects of resveratrol and its potential use in therapy of immune-mediated diseases