自然療法に取り組んでよかったとお話ししてくれたメルマガ読者のRさんに、ビフォーとアフターをお聞きしたところ、体験談を書いてくださいました。

Rさんは3人のお子さんがいる元保育士のお母さんです。一昨年、関東から北海道に子連れ移住をされています。Rさんは「小さな自給自足」というブログを運営されていますので、こちらもぜひ読んでみてください。

目次

自然療法を知る前

子どもの初めての発熱に不安になる

初めての病院通いは1人目の子どもを出産後、初めての発熱で子どもの苦しそうな姿を目にしての不安からでした。2ヶ月での発熱は未知すぎて産後の不安と重なり恐怖を覚えたのは今でも忘れません。

また保育士をしていましたので、乳児、幼児の体調不良には対応してきました。

やはり体調が悪い=病院を受診し薬を服用する=元気になって登園という流れを目の当たりにしていたので自分の子どももそうなるだろうと自然と思っていました。

仕事をしながらの育児〜子どもの体調悪化を防ぐための受診行動〜

子どもが生まれてからはほぼフルタイムの仕事をしながらの子育てで、頼れる両親も近くにおらず夫の仕事も非常に忙しかったので平日はワンオペ育児でした。なので、子どもが体調を崩すことにはとても敏感になっていました。

保育士という職業柄、子どもの体調での休みは違う職種の方と比べると取りやすかったと思うものの、それでも立て続けに1週間休まなければならないこともあり、厳しい思いもしてきました。

また子どもの苦しい姿をずっと見続けるのも自分の中で苦痛で早く楽にしてあげたいという思いも重なって、子どもの体調が少しでも崩れるとこれ以上酷くならないように早めに病院を受診する日々でした。そして2、3人目を出産すると病院通いがさらに増えていきました。

特に2人目は小児喘息と診断され入院も経験。コロナで付き添いも叶わず、子ども一人での入院に不甲斐なさともっと早く気をつけていればと後悔もしました。体調を崩すとほぼ毎回喘息がでて、家で薬・吸入がセットになっていたので薬は手放せなかったです。

1人目は花粉症、2人目は小児喘息、3人目は最近食物アレルギー(ピーナッツ)と診断。三者三様で月に何回も病院を受診、薬を大量にもらうのが当たり前の生活。

子どもたちの体調にアンテナを張る日々

仕事先にも迷惑をかけないように、でも子どもたちも酷くならないように、と毎日必死で常にアンテナを張っている状態。今月はいつ病院に行く日なのかと確認しながら、急な子どもの体調不良での受診、仕事を早退して受診予約を入れて、酷くならないように過ごせる環境を用意する。

特に秋冬は酷くなることが多かったので1週間のうちの半分を毎日病院通いなんてときもありました。そんな時は「なんでこんなに大変なことが重なるんだろう…」「他によくなる方法はないのかな…」「自分にできることってほとんどないんだな」なんて思って気持ちまで病んでいたことも。

自分が子どもの時にやっていた“ネギを首に巻く”“かりんとうを飲む”などをやってみようと思った時もありましたが、時間がかかる、なかなかよくならないという理由から断念。やはり薬が一番早く目に見えて回復していたので頼っていました。幸いかかりつけのお医者さんがとても良い方で本当に親身になって子どもと向き合ってくれる先生でした。病院通いは大変でしたが連日通っても嫌な顔一つせずに安心できるような説明をしてくれる先生でしたので安心して薬を使っていました。移住前まではそんな生活を送っていました。

自然療法を知った後

自然療法を知ったのは移住してから。新しくかかりつけとなる病院を探す途中の時でした。

子どもの体調不良は自分には何もできないという想いがあってもどかしい思いというか他人頼みというか不甲斐ないというような思いをもっていました。でも自分にできないのだから仕方ないと…。なのでマエマコさんから自然療法というものがあると教えてもらった時はすぐさま“やってみたい”という思いになりました。その時点で仕事をしていなかったのも大きかったと思います。なんというタイミング、チャレンジすべきタイミングなんだなと思いました(笑)

薬に頼らずに本当に良くなるのだろうかと正直不安もあったのですが、とりあえずやってみないことには分からないとの思いから、病院の薬もそばに置いた状態で様々な自然療法を試しました。

大根はちみつ

一番始めに試したのは「大根はちみつ」。子どもの咳が酷かったのでマエマコさんに聞いてすぐさま試してみたんです。少しずつ飲み続けると咳は少し良くなった感じがしました。自分で作ったもので子どもの咳が少し良くなった!と嬉しくなったのは今でも鮮明に覚えています。

ただ、咳が治まってくるまでには時間がかかりました。薬を飲むとだいたい1週間もすれば咳も落ち着いてくる(ある程度治ったと言える状態)のですが、1週間しても咳は続いたまま。少し良くなったと感じるものの、“治った““落ち着いた”と思えるものではなかったです。

今思い返すと薬の力を頼りすぎていて、子ども自身の治す力を信じられていなかったからとはっきりと分かるのですが、自然療法を初めてやったときは「いつになったら・・・」という歯がゆいような想いを抱いたりもしました。夫からはなかなか落ち着かない咳で子どもが苦しそうな様子を見て途中で「病院にいって薬を飲んだほうがいいのではないか」と言われました。その気持ちもわからなくもなく、結局初めての時は自然療法を始めて1週間以上経ってから病院を受診。薬に少し頼りました。

ですが、1週間も様子を見ていると不思議な感覚をもちました。

“咳は治ったとは言えないけれど、酷くもなっていない?”と。

薬を飲んでいないのに・・・。これはもしや子ども自身の体の中で戦う準備ができて戦い始めているからなのかもという思いになりました。

もう少し、親の私達自身が子どもの治癒力を信じて様子を見ていれば薬に頼らずに治ったのではないか…そんな思いにもなりました。

子どもの様子をしっかり見ること

そんな経験をしてから、子どもが風邪を引いた際、“子どもの様子をしっかりみる”ということを重視するようになりました。治るのには時間がかかる。それは小さい子どもなら体力面、免疫力などから当たり前なのではないか。時間はかかるけど、自分で治そうとしているところに薬という手助けは必要ないのではないか…。そんな思いを抱くようになってから子どもの咳、鼻水、などは忍耐勝負と思って様子をみていると、2週間ほどして少しずつ落ち着いてきたんです。子どもに“自分自身の体の中の力で治したんだよ!”と伝え一緒に喜び合いました。子どもも“すごい!”となんだか自信がついたような顔をしていました(笑)

“子どもの力はすごい”“信じるって大事”と思うようになりそれ以降、子どもの体調不良の際には自分でできる自然療法(大根はちみつ、こんにゃく湿布、玄米の上澄み、レンコン湯、黒豆の煮汁、チンキの耳栓、セイタカアワダチソウの入浴など)をするようになりました。

子どもからも“大根はちみつ飲みたい”“玄米の上澄みほしい”“黒豆の煮汁ないの?”など聞かれるようになり、病院に行くという言葉は今ではあまり出なくなりました。もちろん自然療法を試して不安に思う時は自分の勘を信じて病院受診するときもありますが、今は子どもの治癒力に任せようという気持ちが大きいです。

薬に頼らない生活で、子ども自身の体が強くなった!

そして薬に頼らない生活を続けて約10ヶ月。思うことは、子ども自身の体が強くなったなと実感しています。毎年秋冬に喘息がでていた息子は昨年の秋冬は喘息がでませんでしたし、末娘も鼻水、咳がでるものの、発熱まではいかずに治ったり、長女も体調不良になっても長引かなくなったなと思います。薬に頼っている時よりも子ども達が強くなったってなんだか不思議な気持ちで、なんだかすごいぞと思っています(笑)

病院のこと、薬のことを考える時間も減り、気持ちにも余裕が少し生まれるようになりました。何と言っても病院に行かなくてなんとかなるのは楽!

今は子どもの体調不良は“どんと来い!”という感じです(笑)

マエマコからの解説

Rさんは、子どもの自然治癒力を信じて取り組んでくれました。子どもの様子をじっくり見ることって、意識しないとなかなか難しいですよね。

もし今、お子さまの体調不良でお悩みの方がいたら、お子さまの様子をよーく観察してみることから始めてみてください。

何を好んで食べていますか?

お水は飲んでいますか?

うんちやおしっこはしっかり出ていますか?

夜はどのくらい寝ていますか?

体をいっぱい動かして遊んでいますか?

そうやって観察していると、いつもと違う時に「あれ?」と気づくことができます。

早めに気づくことができたら、その時に食べ物や食べ方を注意し始めるだけでも症状がひどくならずに対処できたりします。

やってみないとわかりませんが、症状がひどくなる前に一度試してみる価値はあると思いますよー。

世界中の子どもたちが、薬に頼らずに健やかに育ってくれることを願っています。

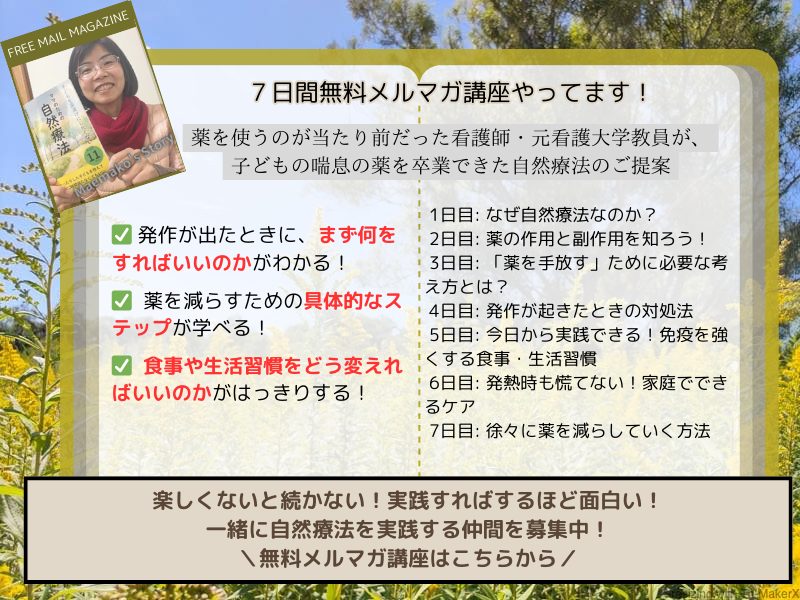

Rさんも試してくれた、大根はちみつの作り方を上の記事で紹介しています。喉が痛いぞ・・・とか、ちょっと咳が出てきたな、という時に試してみてください。1歳未満のお子様は飲めませんのでご注意くださいね。他にもどんなことをしているの?と気になる方は、ぜひ無料メルマガを登録して読んでくださいね。