実は、工夫すれば一人でも背中に温灸することができます。

今日は、私が使っている紙箱を使った方法をご紹介します。

自然療法の師匠であるふさ子さんから教えてもらった方法です。

紙箱を使うと灰が下に落ちにくく、安心してセルフケアができますよ。

目次

1. 背中に温灸をしたい理由

背中には肩甲骨周りや腎のあたりなど、温めると気持ちよくなるツボが集まっています。

でも一人で火を扱うのは少し不安…

そこでおすすめなのが、紙箱を使ったセルフ温灸です。

2. 紙箱の材料

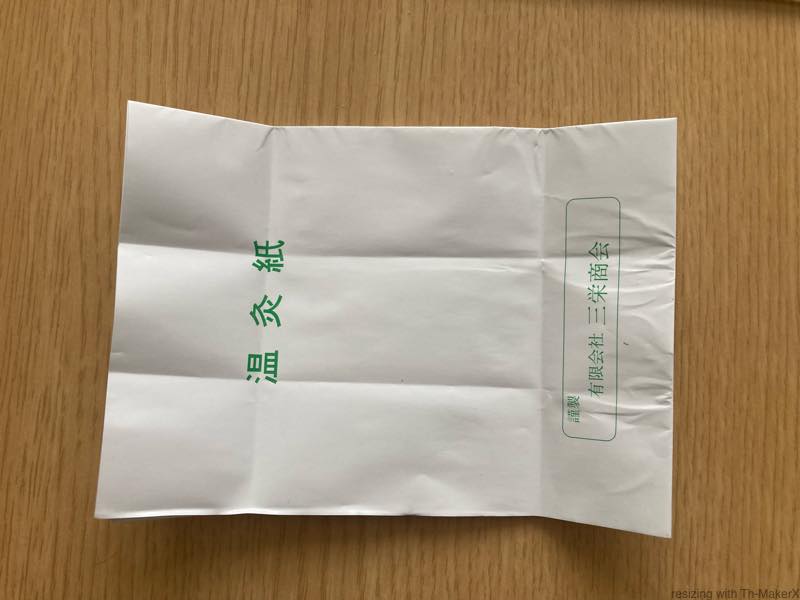

今回使ったのは、三栄商会さんの「温灸紙」(縦13cm × 横9cm)です。

厚みがあって灰が落ちにくく、一人でも安心して使えます。

普通のコピー用紙でも作れますが、安定感は専用紙がやっぱりおすすめです。

👇使用している温灸紙はこちら👇

3. 紙箱の作り方(写真つき・本文組み込み版)

紙箱は、温灸紙を使って簡単に作れます。

- 折り目をつける

それぞれの角から3センチのところに折り目をつけます。

四隅に折り目をつけると、箱の形がきれいに整います。

【写真①】 - 角を三角に折る

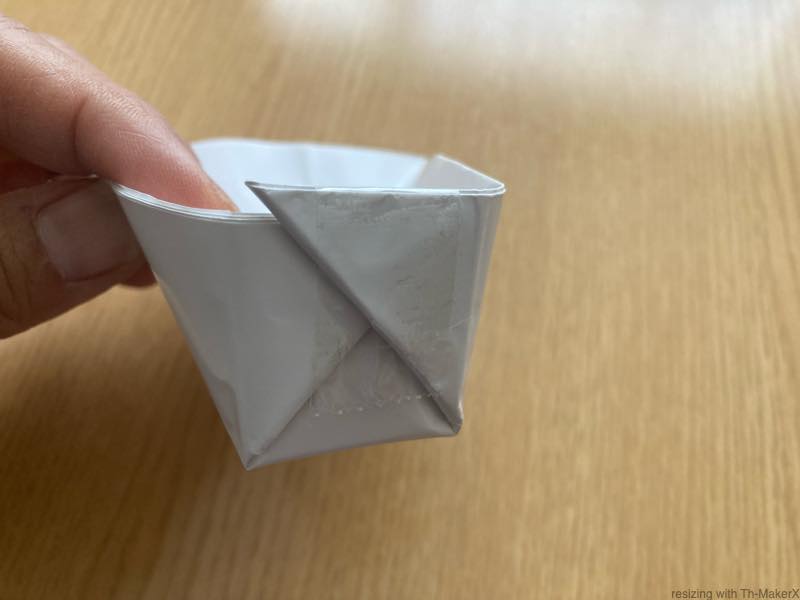

角を三角の“つの”になるように折ります。

折るときは優しく、紙を痛めないようにしてくださいね。

【写真②】 - 箱の形に組み立てる

細長い箱になるように三角のつのを合わせて、セロテープで止めます。

これで、もぐさを入れる土台の箱が完成です。

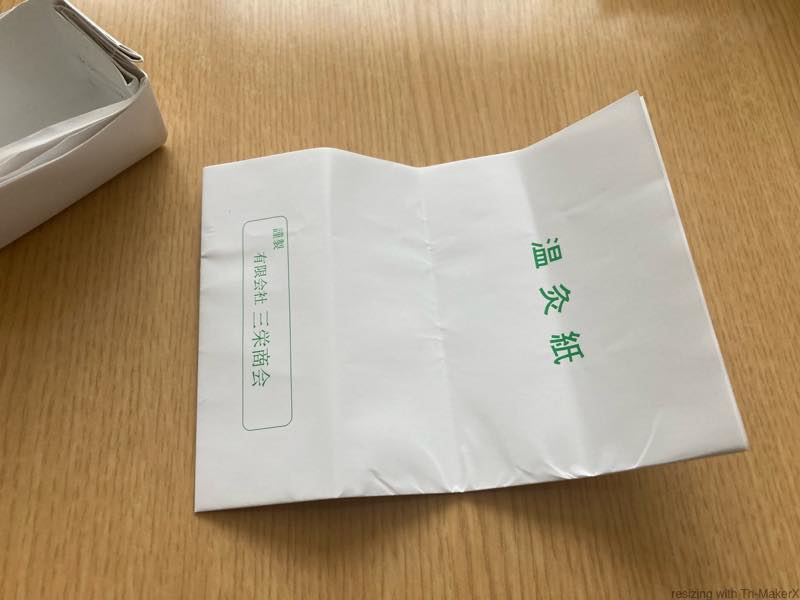

【写真③】 - もう1枚の温灸紙を折る

もう1枚の温灸紙は、半分に折ってさらに半分に折ります。

この紙を箱の中に入れることで、火傷しにくくなるので安心です。

【写真④】 - 完成

紙箱が完成しました!

このまま背中に当てると、灰が下に落ちにくく、一人でも安心して温灸できます。

【写真⑤】

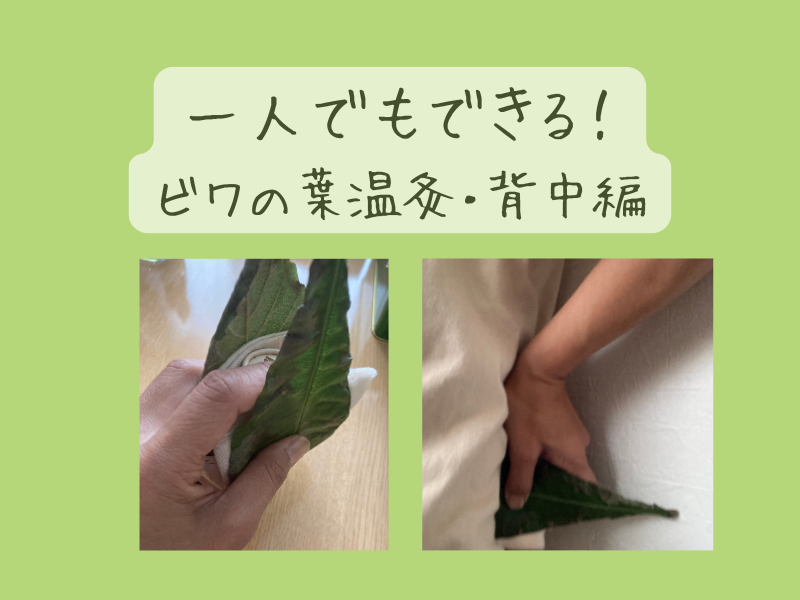

4. 背中にあててみる(セルフ温灸のポイント)

紙箱ができたら、いよいよ背中に当ててみましょう。

自分で背中の上の方にあてるのは少し難しいかもしれませんが、腰周りや腎臓のあたりなら、一人でも十分行えますよ。

肩や腕が痛いときは、無理に背中の上の方をやろうとせず、家族に手伝ってもらうのがおすすめです。

また、手が届かない場合は、足裏の反射区を利用して温めるという方法もあります。

自分に無理のない範囲で、安全に温灸を楽しんでくださいね。

【写真⑤】持ち方

人差し指はもぐさ棒の上に置き、親指と中指でビワの葉ごと挟み込むように持ちます。

【写真⑥】服の上から紙箱+温灸を背中に当てている様子

写真はイメージです。火をつけたら、直接皮膚に当ててくださいね。

💡 ポイント

- 椅子に浅く座って少し前かがみになると、手が届きやすくなります。

- 姿勢は無理せず、自分がリラックスできる範囲で行いましょう。

5. 安全に楽しむための注意点

- 火を使うときは必ず換気をする

- 火がついたまま放置しない

- 手が届きにくい位置は無理せず家族にお願いする

まとめ

紙箱を使えば、一人でも背中にビワの葉温灸をすることができます。

灰が落ちにくく、安心してセルフケアに取り入れられるので、ぜひ試してみてくださいね。

💡 初めての方はこちらもどうぞ

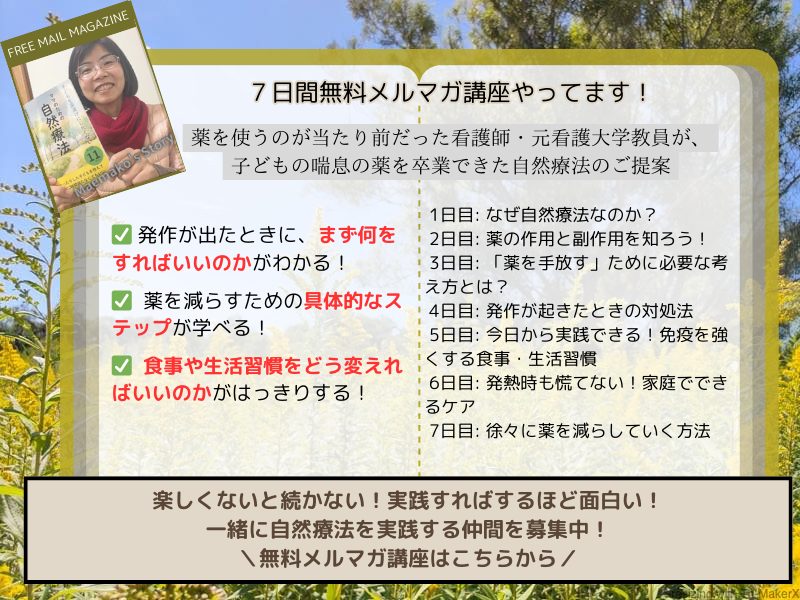

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪

背中にビワの葉温灸をしたいけど、一人では難しいですよね?