目次

はじめに|「あ、高い熱が出るな」と思った瞬間

先日、娘が久しぶりに高熱を出しました。

最初は「なんだか喉が痛い」と言いはじめ、

そのうち咳が出てきて、夜には「関節が痛い」と言い出しました。

あ、これは熱がぐんと上がるな……と、母の勘が働きました。

体温を測ると38度を超えていて、明らかに本格的な風邪の症状。

つらそうな娘の様子を見て、「なにか自然療法でできることはないかな」と

東城百合子先生の本を思い出したのです。

症状から見えた身体の声|なぜ関節が痛くなったの?

風邪をひいたときに関節が痛くなるのは、

身体がウイルスと戦っているサインだとも言われています。

東洋医学では、こうした風邪の引き方を「実証体質」と呼び、

体力があり、排出する力も強いタイプに多いのだそうです。

「実証体質」の特徴は、

- 食欲が旺盛で、つい食べ過ぎてしまう

- 比較的がっしりとした体格

- 熱が高く上がりやすく、炎症や痛みが強く出る

- 汗をかきやすく、かいた後にスッキリする

詳しくは、養命酒製造さんのこちらのページにとてもわかりやすくまとめられていて、私も参考にさせていただきました。

▶︎「実証」と「虚証」ってなに?|養命酒製造公式サイト(外部サイトに飛びます)

娘の場合も、普段から食欲旺盛で、

風邪の前には大食・過食が続いていたこともあり、

胃腸が疲れていたのだと思います。

その結果、身体の中にたまっていた「余分なもの」を一気に出そうとして、

熱や関節の痛みというかたちで現れたように感じました。

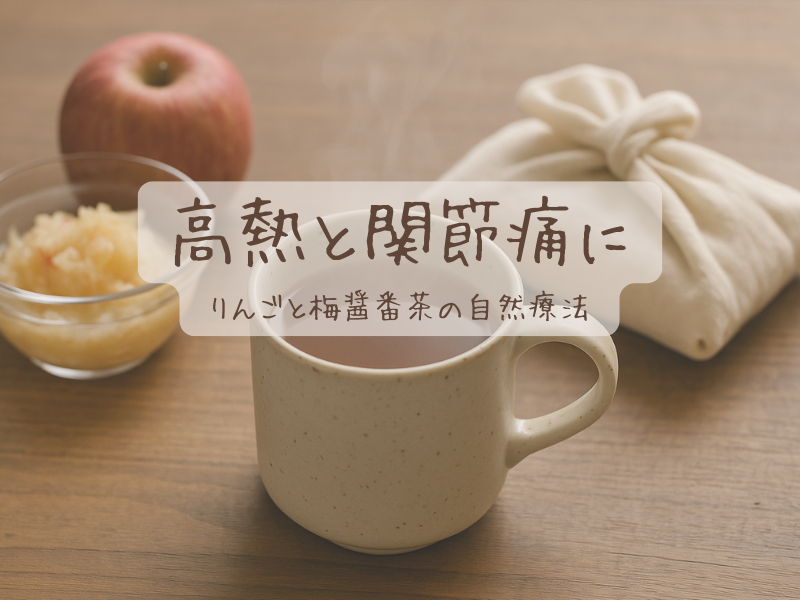

実践した自然療法|梅醤番茶・りんごのすりおろし・こんにゃく湿布

娘は「梅醤番茶が飲みたい」と自分から言いました。

梅醤番茶は、梅干し・醤油・生姜・三年番茶を合わせた飲み物で、

胃腸を温め、全身を整える自然療法の定番。

まずはこの一杯をゆっくりと飲んでもらい、身体を内側から温めてから、

次にりんごのすりおろしを食べさせました。

これは東城百合子先生の『家庭でできる自然療法』に書かれていた知恵です。

⚫️のどや身体のふしぶしが痛み熱っぽい風邪

東洋医学でいう実証体質の人で、生来頑丈にできている人なら、

こんな時最も効くのはりんごをおろして茶わん一杯食べることです。

皮ごとすりおろしたりんごを1個分、茶わんに盛って差し出すと、

「おいしい」と言って、娘はぺろりと完食。

そして、仕上げにこんにゃく湿布。

お腹と背中に交互に当てて、内臓を温めながら巡りを助けました。

しばらくすると、「少し楽になってきた」と言い、関節の痛みもやわらいだ様子でした。

そのあとはぐっすりと眠り、翌朝には頭痛もかなり軽減していたようです。

自然療法の考え方|薬に頼らず整える、身体の底力

発熱は、「身体の中の余分なものを外に出そうとする働き」。

無理に熱を下げるのではなく、出しやすく整えてあげることが大切だと私は感じています。

自然療法では、症状をただ抑えるのではなく、

「出す」「温める」「休ませる」ことを大切にします。

今回のように、

- 胃腸を休める(りんご)

- 全身を整える(梅醤番茶)

- 巡りを助ける(こんにゃく湿布)

- 自然な眠りと回復を促す(休息)

そんなシンプルなケアだけで、娘の身体は自ら整っていったように思います。

おわりに|この経験から学んだこと

今回の発熱を通して、改めて思ったのは

「身体って、本当によくがんばってくれている」ということ。

症状は、身体の悲鳴ではなく、回復のプロセスなのかもしれません。

自然療法は、何かを足すよりも「引き算のケア」が基本。

静かに、でも確かに、身体と心を整える力があると感じています。

これからも、身体の声に耳をすましながら、

薬に頼らず、自分の力で整う暮らしを大切にしていきたいです。

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

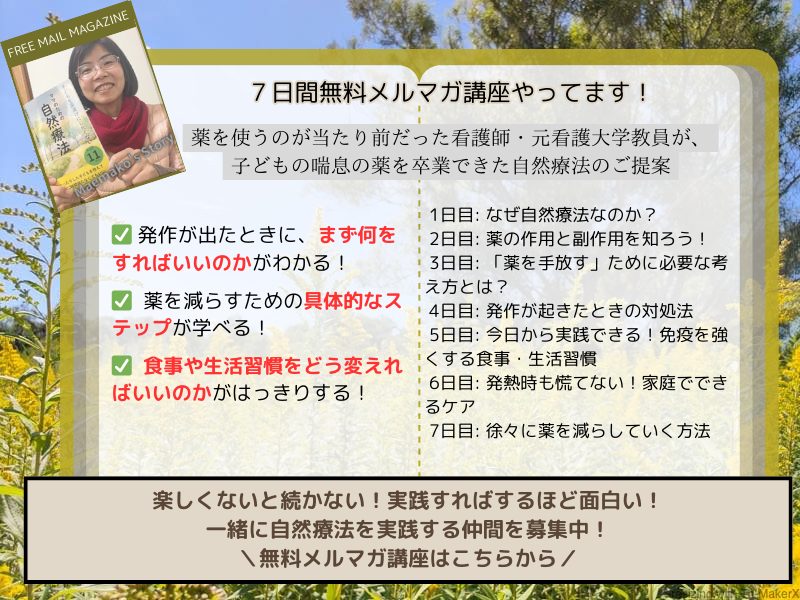

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪