秋になると野原に黄金色の穂を揺らす「セイタカアワダチソウ」。

雑草として扱われることもありますが、実は昔から自然療法として大切にされてきました。

東城百合子先生の著書『家庭でできる自然療法』にも、次のように書かれています。

「セイタカアワダチソウは薬毒や公害を出すほどの力があります。アトピーのかゆみもとり、薬害で苦しむ方々もこれで助けられている。長年喘息で苦しむ人はどうしても苦しみを止めるために化学薬品を使う。慢性の治りにくい病気は医学では治らない。それで一時的に神経を麻痺させて苦しみを止める劇薬を使う。これが身体に残され薬害で苦しむ。この薬毒も出し楽にしてくれます。」

本記事では、そんなセイタカアワダチソウを使った入浴法についてまとめます。

(※古くからの体験談や暮らしの知恵として多くの方に活用されてきた方法です。体調や体質によって合う・合わないがあるので、ご自身のペースで無理なく取り入れてみてくださいね。)

目次

セイタカアワダチソウの採取方法

- 9月頃、黄色い花の穂が開く直前のつぼみの時期に採取します。

- 上部30センチほどを刈り取り、日当たりのよい場所でしっかり乾燥させます。

この時期のつぼみや茎には酵素が多く含まれ、薬毒や老廃物を出す働きが強いといわれています。

セイタカアワダチソウ風呂の作り方

1. 布袋を用意する

日本手ぬぐいを半分に折って袋を作り、乾燥させたセイタカアワダチソウを1/3ほど入れます。

(※あまり多すぎると急に反応が強く出ることがあるので、少なめから始めましょう。)

2. 沸かし湯の場合(昔ながらのお風呂)

- 布袋を浴槽に入れ、水から一緒に沸かします。

- グラグラ煮立たせず、じんわり温めるのがポイント。

酵素は熱に弱いため、ゆっくり加熱しながら醗酵を促すように使います。 - 入浴後、冷めたお湯はそのまま残し、翌日に再び炊き直して入ります。

- 1日目:色はほとんど変わらないが作用あり

- 2日目:薄茶色になり成分がしみ出す

- 3日目:さらに色濃くなる

- 涼しい季節:4〜5日使える

- 夏場:3日程度が目安

3. 給湯式の場合(一般的な家庭のお風呂)

給湯器の循環部分に詰まる恐れがあるため、煮出し汁を作って加える方法がおすすめです。

やり方

- 鍋にセイタカアワダチソウを入れ、水からゆっくり煮出す。

- 沸騰直前で火を弱め、じんわり温めて成分を引き出す。

- 粗熱を取ってから布袋ごと、または煮出し汁だけを浴槽に加える。

注意点と好転反応について

入浴すると、人によって以下のような反応が出ることがあります。

- 湿疹が出る

- 咳が出る

- 痒みが増す

これは好転反応として、身体にたまった薬毒や老廃物が出てくる過程ともいわれます。

しかし不安に感じる場合は、無理をせず一時的にお休みしたり、量を減らして調整してください。

- 反応が強い場合 → 少量から始める

- 汁ごと加える → 力は弱まるが、じんわり温まりながら毒素を出す働きは続く

ご自身の体質やその日の体調に合わせて、やさしく取り入れてみてください。

まとめ

セイタカアワダチソウ風呂は、

- 身体にたまった薬毒や老廃物を出す

- アトピーや湿疹などのかゆみを和らげる

- 新陳代謝を促す

といった働きがあると伝えられています。

食事・暮らし・心の持ち方とあわせて、このお風呂を活用しながら、自然治癒力を高めていけたら素敵ですね🌿

🌿関連記事のご案内

セイタカアワダチソウのお風呂に興味を持った方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

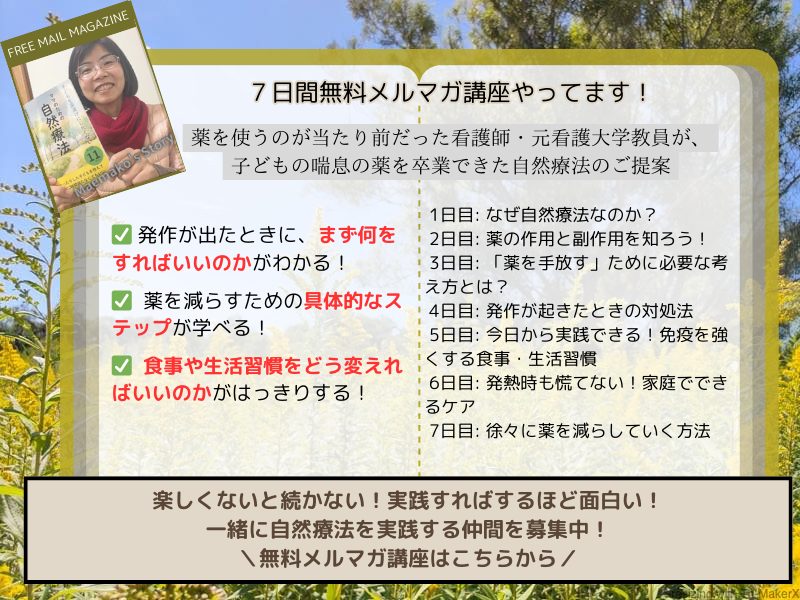

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪