忙しい毎日の中で、疲れや冷え、生理痛でつらいとき。

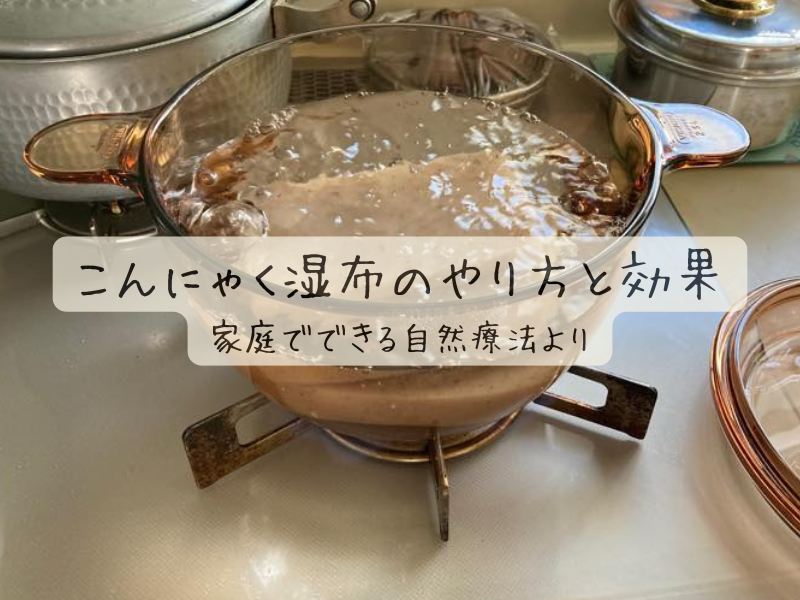

台所で簡単にできる「こんにゃく湿布」は、昔から伝わる自然療法です。

こんにゃくをお腹や肝臓にあてることで、身体の奥からじんわりと温まり、毒素を流してくれるような心地よさがあります。

ここでは、東城百合子先生のご著書『家庭でできる自然療法』を参考に、手順をわかりやすくご紹介します。

目次

準備するもの

- こんにゃく 2丁

- 鍋と水、トング

- 乾いたタオル(6枚ほど)

- 冷やし用のタオル 1枚

- 保存用の容器(冷蔵庫に入るもの)

こんにゃく湿布のやり方

ステップ1:こんにゃくを煮る

こんにゃく2丁をお鍋に入れ、たっぷりのお水を注いで火にかけます。

沸騰してから10分ほどコトコト煮ましょう。

(この間に、包むタオルを準備しておくとスムーズです。)

ステップ2:タオルに包む

煮えたこんにゃくをトングを使って取り出したら、水気をしっかり拭き取ります。

1丁ずつ、別の乾いたタオルで2〜3枚重ねて包みましょう。

直接手で触れて「ちょうどよい温かさ」かどうか、必ず確認してから使ってくださいね。

ステップ3:お腹と肝臓にあてる

包んだこんにゃくを、下腹(おへその下あたり) と 肝臓(右胸の下あたり) に置きます。

素肌に直接あてるとより効果的です。

じんわりと身体の奥まで温まるのを感じながら、30分ほどゆったり横になってください。

子ども、高齢者、病人は 半分の時間(10〜15分)を目安に、様子を見ながら調節しましょう。乳幼児は7分くらいで十分です。

終わったら、水で絞ったタオルでやさしく拭き取ってください。

ステップ4:脾臓を冷やす

同時に、水でしぼった冷たいタオルを左脇腹に2〜5分あてましょう。

ここは脾臓の経絡が通る場所です。

(乳幼児の場合は、このステップは不要です。)

ステップ5:腎臓も温める

まだ温かさが残っているので、タオルを1枚減らして背中の腰の少し上(腎臓のあたり) にあてます。

30分ほど温めたら、最後に水で絞ったタオルでさっと拭き取り、静かに休みましょう。

使用後のこんにゃく

終わったこんにゃくは、水を張った容器に入れて冷蔵庫で保存します。

小さくなるまで何回も使えますので、すぐに捨てなくても大丈夫です。

ただし、使い終わったこんにゃくは身体の毒を吸っていますので、決して食べないでください⚠️

どんなときにおすすめ?

こんにゃく湿布は次のようなときに役立ちます。

- 胃腸の不調(便秘・下痢・胃もたれ)

- 風邪や発熱

- 生理痛やPMS

- 慢性疲労や冷え

- 肝臓や腎臓のケア

- 高血圧や糖尿病の養生

身体の毒素を流し、新陳代謝を助けてくれるので、全身を整える自然療法として取り入れられます。

注意点

- 熱すぎないか必ず確認してから肌にあてましょう

- 体調が悪化する場合は無理せず中止してください

- 脾臓の冷やしは乳幼児には不要です

- 使用後のこんにゃくは絶対に食べないでください

まとめ

こんにゃく湿布は、台所でできるとても身近な自然療法です。

身体を芯から温めることで、疲れをやわらげ、生理痛や風邪などにも役立ちます。

「なんだか調子がすぐれないな」と感じるとき、ぜひ試してみてくださいね。

夜寝る前に行えば、深いリラックスの時間にもなりますよ。

👉 実際に使ってみて「生理痛がやわらいだ」「喘息の発作に助けられた」といった体験談もあります。

詳しくは関連記事でご紹介していますので、よろしければあわせてお読みください。

自然療法を始めると、薬に頼らず体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

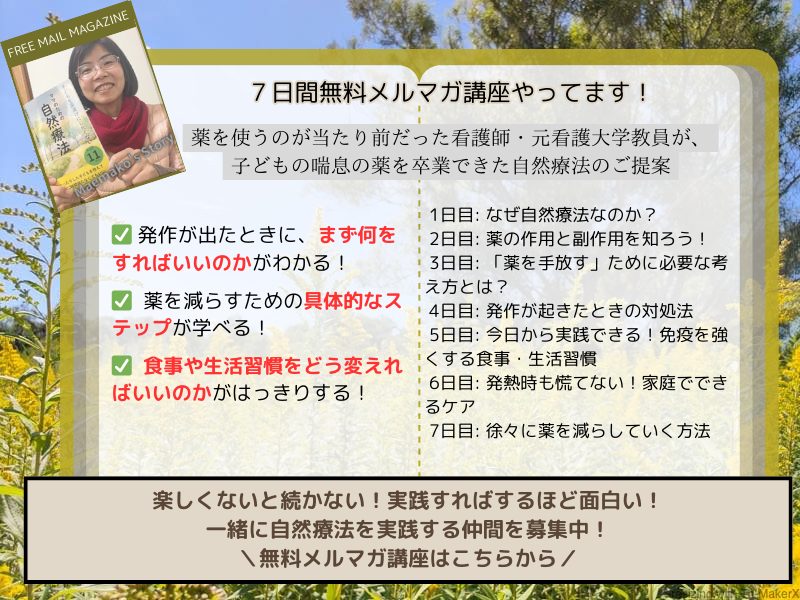

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪