目次

映画を観て心がざわついた理由

映画『ヒポクラテスの盲点』を観て、心の奥が少しざわつきました。

それは単に作品の内容にも共感しましたが、あのコロナ禍の混乱の中で、看護大学教員として感じていた“あの時の葛藤”が蘇ったからです。

看護大学教員として迎えた、緊急事態宣言の頃

コロナが始まった頃、私は看護大学の教員をしていました。

授業は突然オンラインに切り替わり、病院実習も中止。学生も教員も、どう対応すればいいのか分からないまま、毎日が手探りでした。

やがてワクチンが登場し、「打った?」という言葉が職場で交わされるようになりました。

最初は「副反応が怖いから様子見」という空気でしたが、現場の看護師たちが次々と接種を始めると、

「大丈夫だったらしいよ」「効果があるなら打ちたい」「打たないといけないかも」という流れが、いつの間にか自然なものとして広がっていきました。

「打たなければ実習できない」現実

実習先の病院の中には、「コロナワクチンを2回接種していること」を条件とするところもありました。

教員も学生も、ワクチンを打っていなければ現場に立てない。

厚労省は「接種を条件にしてはいけない」と通達を出していたものの、

現場からは「感染を持ち込まれては困る」という声が上がり、理想と現実の板挟みになっていました。

ワクチン未接種の学生を受け入れてくれる施設はわずか一カ所。

「打たなければ卒業できないかもしれない」──

そんな理不尽な現実を学生たちに伝えなければならないことに、深い憤りを感じていました。

そして私自身の選択

私自身はアレルギーがあり、副反応が強く出ることへの恐怖からワクチンを打ちませんでした。

強制されることはなかったものの、「実習に行けないなら教員を辞めるしかないかも」と思ったこともあります。

職域接種が始まり、授業の合間にワクチン接種業務を手伝うように言われました。

予診票の確認、注射、アナフィラキシー対応……。

みんなが忙しく動く中、自分だけ協力しない空気に耐えられず、一度は参加しました。

しかし、結局続けることはできませんでした。

打っていない自分がその場にいることに、どうしても耐えられなかったのです。

批判を覚悟して離れるという選択をしました。

それが正しかったのかどうかは、今でも分かりません。

ただ、あの時の自分にとって、それが精一杯の誠実な判断だったと思っています。

「自分の心に正直であること」もまた、医療に携わる者として大切な姿勢の一つではないか——

今はそんなふうに感じています。

映画を通して見つめ直した「害をなすことなかれ」

『ヒポクラテスの盲点』を観ながら、改めて思いました。

「害をなすことなかれ」——医療の根底にあるこの言葉を、

私たちはどこかで置き去りにしてはいなかったか。

効果があった、なかったという議論の前に、

「誰かを傷つけていなかったか」「何をもって“安全”としたのか」を、

もっと冷静に見つめ直す必要があると感じました。

副反応報告の多くが「因果関係不明(γ)」とされる現状にも、疑問が残ります。

それを曖昧なまま“なかったこと”にしてはいけない——

この映画は、そんな思いを呼び覚ましてくれました。

おわりに

あの頃の混乱や恐怖、そして「空気」による圧力。

映画を通じて、自分の中で整理しきれなかった思いが少し形になりました。

医療に携わってきたものとして、そして一人の人間として。

「害をなすことなかれ」という言葉を、これからも問い続けたいと思います。

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

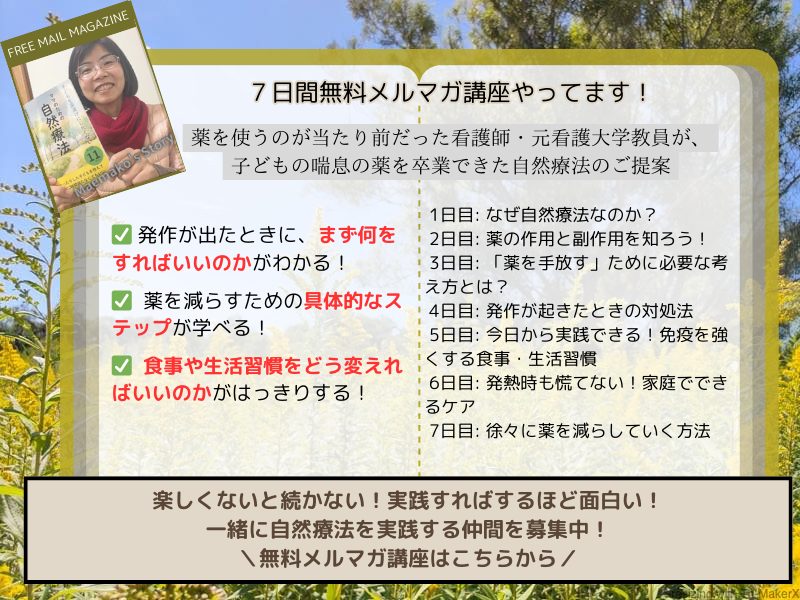

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪