目次

はじめに:当たり前だと思っていた「牛乳は体にいい」という信念

子どものころから、学校給食で「牛乳は体にいい」と教えられてきました。

カルシウムをとるために、骨を丈夫にするために──それが当たり前だと思っていたのです。

けれど、自然療法を学ぶ中で、ある先生がこう言われました。

「牛乳は血液を汚すんですよ」

その言葉がずっと心の中に残っていました。

なぜ牛乳が血液を汚すのか、ずっとその理由を知りたかったのです。

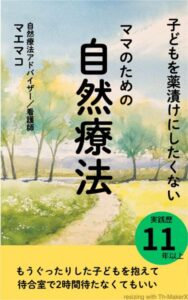

そんなときに出会ったのが『乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか』という本でした。

科学的な視点から、乳製品と病気との関係を詳しく説明していて、

私にとっては長年の“なぜ?”が少しずつほどけていくような一冊でした。

本の中で心に残ったこと

本には、ヨーロッパやアメリカでは乳がんや前立腺がんの発生率が高いこと、

そして、東洋でも食生活が欧米化するにつれて同じような傾向が見られることが書かれていました。

特に印象に残ったのは、乳・乳製品に含まれる

インスリン様成長因子(IGF-1)やホルモン(エストロゲン)が、

細胞の分裂や増殖を促す働きを持つという部分です。

しかも、牛乳に含まれるタンパク質「カゼイン」の影響で、

このIGF-1は消化の過程で分解されにくく、血液中に取り込まれやすいといいます。

その結果、体内で細胞の増殖を刺激しやすくなる可能性がある──

これは、先生が言っていた「牛乳は血液を汚す」という言葉と、

どこか深くつながっているように感じました。

自分の気づき:体はいつもサインを出してくれている

思い返してみると、牛乳やチーズを食べたあとに

お腹が張ったり、鼻がつまったり、肌が荒れたりすることがありました。

でもその頃は、「体質だから」とか「たまたま」と片づけていたのです。

けれど自然療法を学ぶ中で、

「身体はいつも小さなサインを出している」と知りました。

合わないものをとり続けていると、

身体は無理をしながらも教えてくれているのです。

牛乳をやめてみたら、体が軽くなった、

肌の調子がよくなった──そんな変化を感じる方も少なくありません。

それはまさに、血液がきれいに流れ始めたサインなのかもしれません。

実践してみる:少しずつ“控えてみる”という優しい選択

大切なのは、「やめなきゃ」ではなく、「控えてみようかな」という軽やかなスタートです。

たとえば、朝のコーヒーに入れる牛乳を豆乳に変えてみる。

ヨーグルトの代わりに、甘酒を飲んだり、お味噌汁をいただいたりする。

そんな小さな工夫からで十分です。

もし牛乳をとるなら、「ノンホモジナイズ(非均質化)」のものを選ぶのも一つの方法です。

ホモジナイズという工程は、牛乳の脂肪を細かく砕いて均一にする加工ですが、

この工程がアレルギー反応や消化負担を強める可能性があるとも言われています。

できるだけ自然に近い形のものを選ぶことで、体への負担を減らすことができます。

私たちの身体は、食べたものでできています。

だからこそ、何を選ぶかは“自分の身体へのやさしさ”でもあります。

少し控えてみて、身体がどう感じるかを確かめていく──

それが、自然療法の基本であり、いちばん確かな学び方だと思います。

おわりに:知ることは、自分を大切にすること

『乳がんと牛乳 がん細胞はなぜ消えたのか』を読んで、私がいちばん強く感じたのは、

もし乳製品を減らすことで乳がんを防げるのなら、

そのことを多くの人に知ってほしいという気持ちでした。

多くの人が「牛乳は体にいい」と信じて、

健康のためにとっているのではないかと思います。

でも、「もしかしたら、そうではないかもしれない」と知るだけで、

“無理に飲まなくてもいいんだ”と思える人もいるかもしれません。

もちろん、牛乳がまったく合わない人もいれば、少しなら大丈夫という人もいます。

だからこそ、まずは“自分にとって必要かどうか”を見つめ直すきっかけとして、

この本を手に取る人が増えたらいいなと思います。

血液をきれいにする生き方は、

自分の身体をいたわり、やさしく整えていく生き方。

知ることは、恐れることではなく、自分を大切にすることなのだと、

この本を通してあらためて感じました。

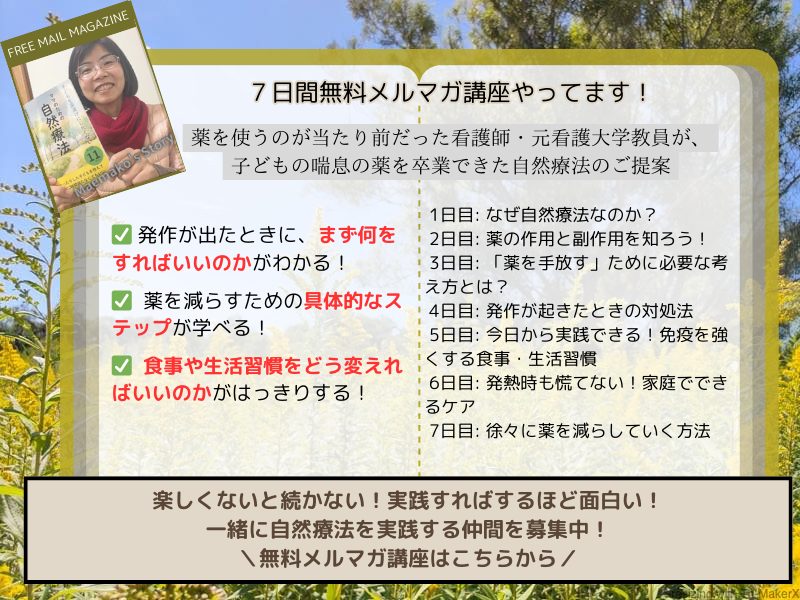

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪