はじめに

「腎臓に悪いから、コーヒーはやめたほうがいい」

そんな言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

でも、コーヒーには香りのリラックス効果や、心を落ち着けてくれる力もあります。

大切なのは「完全にやめる」ことではなく、

身体の状態に合わせて、カフェインと上手に付き合うこと。

今回は、腎臓の働きとカフェインの関係を自然療法の視点からやさしくひも解き、

「腎機能を守る暮らし方」についてお伝えします。

腎臓の自己調整機能とは?

腎臓は、血液をろ過して老廃物を排出し、体内の水分や電解質のバランスを保つ大切な臓器です。

この働きを支えているのが、「自己調整機能(自己調節能)」と呼ばれる仕組みです。

これは、血圧が少し上下しても、腎臓の中を流れる血液量(腎血流量)やろ過の力(GFR)を一定に保とうとする働きのこと。

まるで、静かに寄せては返す波のように、身体はいつも自分のバランスを取り戻そうとしています。

ところが、ストレスや冷え、睡眠不足、塩分・糖分の過剰摂取などが重なると、

この自己調整がうまく働かなくなり、腎臓が小さな負担を感じやすくなります。

自己調整が弱っているサイン

腎臓の声はとても静かです。

不調のサインも、日常のなかの小さな違和感として現れます。

- 朝のむくみが取れにくい

- 疲れが抜けない

- 冷えやすくなった

- 尿の回数や色がいつもと違う

- コーヒーを飲んだあとに動悸や喉の渇きを感じる

こうしたサインがあるときは、

「腎臓がちょっとお疲れ気味かも」と気づくタイミングです。

カフェインの影響と注意ポイント

カフェインは、脳を目覚めさせたり、代謝を一時的に上げたりする作用があります。

その反面、交感神経を刺激して血管を収縮させる働きもあります。

健康な腎臓なら、自己調整機能がこの変化をうまくバランスしてくれますが、

少し弱っていると、血流が不安定になりやすく、腎臓に負担がかかることも。

特に、

- 空腹時に濃いコーヒーを飲む

- 1日に何杯も続けて飲む

- 睡眠不足やストレスが続いているとき

は、腎臓を休ませるタイミングを逃してしまうことがあります。

腎臓をいたわるためのカフェインの取り方

腎臓を守るために大切なのは、「やめる」ではなく「整える」こと。

少しの工夫で、カフェインと優しく付き合うことができます。

☕ 朝いちばんのコーヒーはお休みしてみる

→ 起き抜けは身体がまだ乾いている状態。白湯やハーブティーで潤してからコーヒーを。

🌾 デカフェや穀物コーヒーを取り入れる

→ ノンカフェインの選択肢を「我慢」ではなく「楽しみ」として試してみましょう。

その際は、有機溶剤(ジクロロメタンなど)を使わない方法でカフェインを除去したものを選ぶとより安心です。

たとえば「ウォータープロセス」や「二酸化炭素抽出法」と書かれたものは、薬品を使わずにカフェインを取り除いており、腎臓にもやさしい選択といえるでしょう。

💧 しっかりと水分をとる

→ コーヒーは利尿作用があるため、水分とセットで。腎臓が安心して働けます。

🕊 “飲みたい”と感じる瞬間を大切に

→ 無意識に飲むより、「ほっとしたい」「集中したい」など、心の声と一緒に味わってみて。

まとめ

腎臓の自己調整機能が弱っているとき、

カフェインはほんの少しでも負担になることがあります。

けれど、早めに気づき、

「今日は控えてみようかな」「穀物コーヒーにしてみようかな」

そんな小さな選択が、腎臓を守る大きな一歩になります。

そして、もしデカフェを選ぶときは、

薬品を使わずにカフェインを抜いたものを選ぶことも、身体へのやさしさにつながります。

コーヒーをやめるのではなく、

身体と対話しながら、腎臓が喜ぶ飲み方に変えていくこと。

それが、自然療法の本質であり、

“またおいしくコーヒーを楽しめる身体づくり”につながります。

自然療法を始めると、薬に頼らず身体の力を引き出す選択肢が増えます。

何より、「気持ちいい!」と感じながら体調が整っていくのが魅力です。

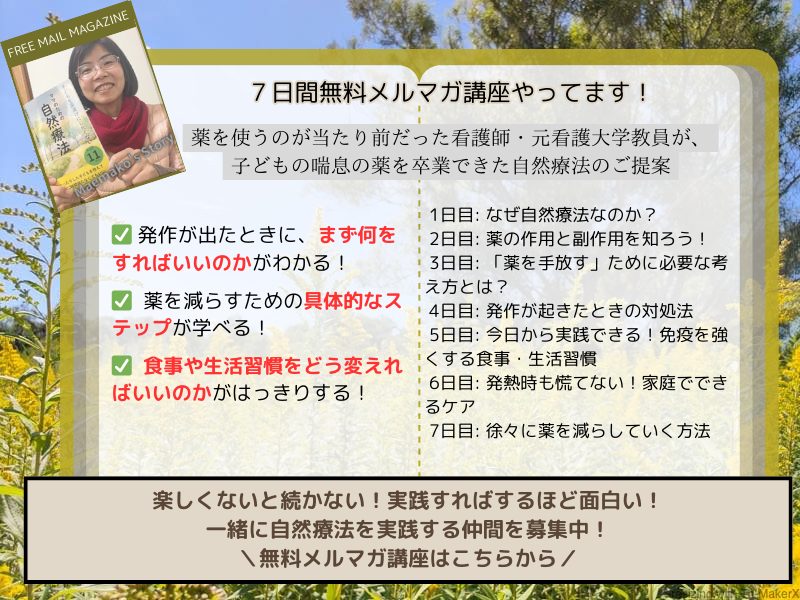

ただいま 自然療法に興味のある仲間を募集中!

無料メルマガ講座 では、実践に役立つ情報や体験談をお届けしています。

下のフォームからメールアドレスだけでも登録できますので、ぜひお気軽にご登録ください♪